|

浙江省印染行业协会 电 话:0571-87039794 28807660 地 址:浙江省杭州市上城区解放路138号2号楼东5楼502室 网 址:www.zjyr.net |

浙江省科技创新发展“十四五”规划2021-08-07浙政发[2021]17号

浙江省科技创新发展“十四五”规划 根据《浙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》精神,为深入实施创新驱动发展战略,加快建设高水平创新型省份和科技强省,特制定本规划。规划期限为2021—2025年,展望至2035年。 一、开启高水平创新型省份建设新征程 (一)发展基础。“十三五”以来,全省深入推进“八八战略”再深化、改革开放再出发,始终坚持创新型省份建设一张蓝图绘到底,“互联网+”、生命健康和新材料三大科创高地建设取得重大进展,国字号创新平台加速集聚,关键核心技术攻关取得重大突破,高端创新人才加快汇聚,科技体制改革不断深化,“产学研用金、才政介美云”十联动的创新创业生态系统加速构建,基本建成创新型省份。区域创新能力居全国第5位、省区第3位,企业技术创新能力居全国第3位。全社会研究与试验发展(R&D)经费支出占GDP比重从2015年的2.32%提升到2020年的2.8%,科技进步贡献率从57%提升到65%,高新技术产业增加值占规上工业的比重从37.5%提升到59.6%。但是与先进省份相比,我省原始创新和关键核心技术攻关能力不强、高端创新人才紧缺、重大创新平台和载体偏少等短板还比较明显,科技创新支撑高质量发展的动能不强。 (二)指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持党对科技工作的全面领导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及省委十四届历次全会精神,按照“四个面向”的要求,坚持创新在现代化建设全局中的核心地位,坚持科技自立自强,坚持人才强省、创新强省首位战略,坚持以数字化改革引领全面深化改革,以满足人民日益增长的美好生活需要、实现共同富裕为根本目的,以强化高质量发展科技支撑为主线,用科技现代化牵引全面现代化,用系统观念推进科技创新体系建设,用整体智治提升科技创新治理能力,用超常规举措打造人才引领优势、创新策源优势、产业创新优势和创新生态优势,加快构建高水平创新型省份和科技强省,为“重要窗口”建设提供有力支撑。 (三)基本原则。突出六个“更加注重”,即更加注重系统推进、提升创新整体效能,更加注重提能造峰、打造创新策源优势,更加注重协同攻关、抢占技术制高点,更加注重人才为本、激发创新创业活力,更加注重开放联动、融入全球创新体系,更加注重数字驱动、提高科技治理能力。 (四)主要目标。到2025年,三大科创高地建设加速推进,基本建成国际一流的“互联网+”科创高地,初步建成国际一流的生命健康和新材料科创高地。社会主义市场经济条件下新型举国体制浙江路径基本形成,创新体系更加完备,基本形成新型实验室体系、企业技术创新中心体系、区域性创新平台体系。关键核心技术攻关能力大幅提升,在三大科创高地等领域取得重大创新突破。十联动的创新创业生态系统更加优化,涵养全球创新人才的蓄水池加快建设,体制机制改革成效凸显。科技创新走在全国前列,初步建成高水平创新型省份,实现重要指标“六倍增六提升”,支撑引领高质量发展和共同富裕示范区建设取得积极进展。 到2035年,全面建成三大科创高地,基本建成涵养全球创新人才的蓄水池,全面形成具有国际竞争力的全域创新体系,率先形成彰显中国特色社会主义制度优越性的创新体制,科技型智能化新生活普及普惠,科技引领现代化的作用进一步彰显,建成高水平创新型省份和科技强省,在世界创新版图中确立特色优势,为高水平社会主义现代化建设奠定坚实基础,为基本实现有中国特色的共同富裕奋斗目标提供强大动力。

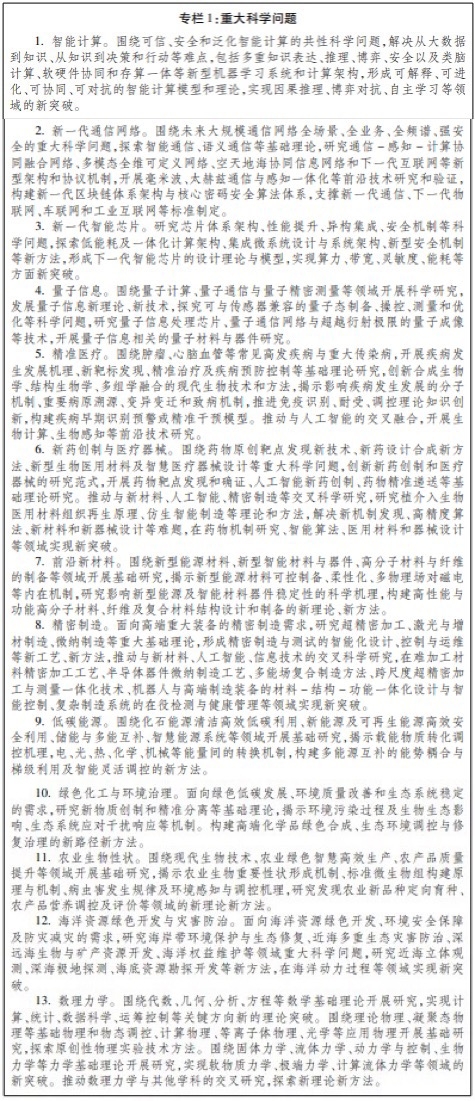

坚持目标导向、需求导向、问题导向、企业导向,梳理形成以应用研究倒逼基础研究清单、以基础研究引领应用研究清单、国产替代清单、成果转化清单等四张清单,实施“尖峰、尖兵、领雁、领航”四大攻关计划,解决一批“卡脖子”问题,取得100项填补空白、引领未来的重大成果。 (一)重大科学问题。重点开展智能计算、新一代通信网络、新一代智能芯片、量子信息、精准医疗、新药创制与医疗器械、前沿新材料、精密制造、低碳能源、绿色化工与环境治理、农业生物性状、海洋资源绿色开发与灾害防治、数理力学等基础研究。

三、加快构筑高能级创新平台体系,努力打造创新策源优势 (一)举全省之力推动杭州城西科创大走廊建设原始创新策源地。围绕打造面向世界、引领未来、服务全国、带动全省的创新策源地,聚焦建设综合性科学中心,集中力量建设杭州城西科创大走廊,支持杭州高新区、杭州市富阳区、德清县成为联动发展区。加大实验室和技术创新中心、重大科技基础设施主动布局力度,突破一批重大科学难题和前沿科技瓶颈,催生一批领跑国际的重大标志性成果,提升硬核科技原创力。引进集聚国际顶尖科学家和人才团队,集聚世界级创新型领军企业和高水平研究型大学、研发机构。到2025年,国家级研发机构与平台达到50家,省级新型研发机构达到20家;专利合作条约(PCT)国际专利申请量达到1000件;新引进国内外顶尖人才、领军人才350人。 (二)大力打造全省技术创新策源地。深度融入长江经济带和长三角一体化发展,加快建设G60科创走廊(浙江段),打造推动长三角高质量一体化发展的重要科技创新策源地。支持宁波甬江科创大走廊聚焦新材料、智能经济领域,温州环大罗山科创走廊聚焦生命健康、智能装备领域,嘉兴G60科创走廊聚焦数字科创,浙中科创大走廊聚焦信创产业和智联健康产业,打造各具特色的科创高地。推动绍兴、台州湾科创走廊建设,谋划建设湖州、衢州、舟山、丽水等科创平台。 (三)推动高新区打造产业创新高地。推进杭州、宁波温州国家自主创新示范区和环杭州湾高新技术产业带建设,打造具有全球影响力的“互联网+”科技创新中心、新材料国际创新中心和民营经济创新创业高地。全面提升全省高新区科技创新能力和产业竞争力,打造创新驱动发展示范区和高质量发展先行区。到2025年,新增国家高新区5家以上,实现设区市国家高新区全覆盖、工业强县省级高新区全覆盖;杭州、宁波国家高新区进入全国前10位;高新区规上工业增加值、高新技术企业数占全省比重均超过50%,高新技术产业增加值占区内规上工业增加值比重超过80%。 四、加快培育国家战略科技力量,大力提升自主创新能力 (一)加快构建新型实验室体系。加快构建由国家实验室、国家重点实验室、省实验室、省级重点实验室等组成的新型实验室体系。支持之江实验室以国家战略需求为导向,围绕智能感知、智能计算、智能网络和智能系统等方向开展前沿基础研究和重大科技攻关,支持西湖实验室发挥人才和体制机制优势,围绕代谢与衰老疾病、肿瘤机制研究等领域加强基础研究和关键核心技术攻关,努力打造成为国家实验室的核心支撑。支持浙江大学建设国家应用数学中心和数学、物理等国家基础学科研究中心。巩固提升现有国家重点实验室,支持浙江大学等争创一批国家重点实验室。推进良渚、西湖、湖畔、甬江、瓯江等省实验室加快建设,谋划建设海洋、能源、农业等领域的省实验室。支持省级重点实验室开展多学科协同研究,探索组建联合实验室和实验室联盟。到2025年,国家重点实验室等国家级科技创新基地达到60个,建成高水平省实验室10家,新建省级重点实验室100家。 (二)加快完善技术创新中心体系。加快构建由国家技术创新中心、省技术创新中心、省级企业研发机构等组成的技术创新中心体系。积极争取综合类国家技术创新中心在浙江布点,谋划创建领域类国家技术创新中心,布局建设综合性或专业化的省技术创新中心。推动技术创新中心与实验室、制造业创新中心、产业创新中心等联动发展,加强产业技术研究院等共性技术平台建设。推动省级(重点)企业研究院、高新技术企业研发中心、企业技术中心等企业研发机构整合提升。到2025年,争创领域类国家技术创新中心1—2家,建设省技术创新中心10—15家,新建省级重点企业研究院100家。 (三)加快推进高水平高校和科研院所建设。支持浙江大学加快顶尖、高峰学科等学科群建设,支持西湖大学创新体制机制、提升国际竞争力,打造国家重大战略科技力量。支持省重点建设高校创建“双一流”大学,支持各地引进培育一批学科水平国际一流的大院名校、共建创新载体,建设关键共性技术研发基地。聚焦聚力做强特色学科,推动数学、物理等基础学科和数字经济、生物医药、新材料等相关学科建设,支持中国美术学院、宁波大学等省重点建设高校建设世界一流学科,鼓励省重点建设高校冲刺国家“双一流”或A+学科。坚持人才培养、科技创新、学科建设“三位一体”,推进科教融合、产教融合,支持行业特色高校面向地方需求开展应用技术研究。支持科研院所深化改革,加强基础研究与应用基础研究能力建设。到2025年,高水平大学数量达到12所,50个以上学科(领域、方向)达到国家一流学科建设标准,80个以上学科进入基本科学指标数据库(ESI)学科前1%,若干学科进入世界一流学科行列。 (四)大力引进培育高水平新型研发机构。鼓励国内外优势科技创新主体建设新型研发机构,支持清华长三角研究院、中科院宁波材料所、中科院肿瘤与基础医学研究所、北京大学杭州信息技术高等研究院、国科大杭州高等研究院、宁波工业互联网研究院等新型研发机构建设和发挥作用。制定新型科研组织“新锐”计划,培育一批在行业细分领域单点突破、具备国际领先水平、“高精尖专特新”的新型科研组织。到2025年,全省引进共建高端创新载体200个以上,建设新型研发机构500家(其中省级150家),培育省级“新锐”科研组织300个以上。 (五)加快完善重大科研设施布局。加快建设超重力离心模拟与实验装置。加快推进智能计算、新一代工业互联网系统信息安全、重离子肿瘤精准治疗装置、多维超级感知、超高灵敏极弱磁场和惯性测量、社会治理大数据与模拟推演实验等重大科技基础设施(装置)建设,打造大科学装置集群。支持杭州医学院(省医科院)、西湖大学、宁波海关、宁波市第二医院等建设高级别生物安全实验室,支持温州医科大学创建高级别生物安全实验室。加快“城市大脑”、之江实验室天枢开源等人工智能开放平台建设。支持建设野外科学观测研究站、重要种质资源库、人类遗传资源库、中国肿瘤生物样本库等重大基础科研平台。加快重大科技基础设施(装置)、大型科研仪器等科技资源开放共享。 五、加快完善产业协同创新体系,大力促进产业基础高级化发展 (一)加速科技型企业倍增提质。加速实施新一轮“双倍增”行动计划,形成一批独角兽企业和创新型领军企业。加大头部企业培育力度,推动产业链上中下游、大中小企业融通创新,打造“头部企业+中小微企业+服务环境”创新生态圈。支持企业牵头组建产学研协同的创新联合体,承担国家重大科技项目。引导国有企业发挥体制优势,开展基础研究和前沿技术攻关,全省国有企业研发经费年均增长15%以上。到2025年,培育形成100家创新型领军企业,建设省级创新联合体20个。 (二)推进科技与产业创新双联动。实施产业链提升工程,围绕十大标志性产业链,滚动编制关键核心技术攻关清单,加快产业链供应链关键环节和协同创新项目建设,提升产业链供应链自主可控水平。实施产业基础再造工程,加大重要产品和关键核心技术攻关力度,发展先进适用技术,推动产业链供应链多元化。推进优势产业链向中高端跃升,打造一批世界级先进制造业集群,加快培育发展新兴产业和未来产业。按照现代产业集群理念深化改造传统产业,全面提升自主创新能力和国际竞争力。按照块状经济、现代产业集群“两个全覆盖”的总要求,打造标杆型产业创新服务综合体。 (三)扩大高新技术产业有效投资。实施一批技术含量高、产业辐射带动性强的高新技术产业化项目。实施新型基础设施建设三年行动计划,推动新基建与新技术、新材料、新装备、新产品、新业态协同融合发展。实施“5G+工业互联网”工程,加快建设大数据中心等重点新型基础设施,实施浙江云计算数据中心、5G车联网高速公路数字孪生平台等一批重大项目。“十四五”期间,高新技术产业投资增速高于固定资产投资增速。 六、大力建设高水平人才队伍,加快打造全球人才蓄水池 (一)实施三大人才高峰支持行动。聚焦三大科创高地建设,继续深入实施“鲲鹏行动”计划、领军型创新创业团队引进培育计划,更大力度引进国际顶尖创新人才,构建全球人才蓄水池支撑点。探索建立白名单机制,对列入三大人才高峰支持行动的顶尖人才,在省级重点研发计划、基金项目、各类创新平台和科技人才项目中予以持续稳定支持。到2025年,引进集聚国际顶尖创新人才300名(其中青年顶尖创新人才100名),新引进培育领军型创新创业团队300个(其中省级150个)。 (二)引进培育优秀科技人才团队。围绕创新创业全链条,实施基础科学研究人才、关键核心技术攻关人才、产业技术研发人才、科技创业人才、乡村振兴科技人才、青年科学家等科技人才引进培育行动。持续推进“万人计划”,引进培育一批急需科技人才。加快培育一批具有全球视野、战略思维和创新能力的新型企业家,打造科技浙商队伍。大力实施“金蓝领”职业技能提升行动,培育更多浙江工匠。加快建设工程师协同创新中心,大力实施海外工程师引进计划,“十四五”期间新引进海外工程师1400名(其中省级800名)。 (三)大力培养杰出青年科学家。实施青年英才集聚系列行动,打造青年创新创业活力之省。扩大高层次人才特殊支持计划,新增名额全部用于优秀青年人才。在重大任务和项目实施中明确青年科学家参与比例要求。支持青年科学家自由探索,对于青年科学家和首次承担省级科研项目的研究人员给予优先支持。支持高校和科研院所设立开放基金,加大对基础学科和交叉学科青年人才支持力度。办好世界青年科学家峰会。实施青年科技人才培养“555”行动,“十四五”期间着力解决50个关键重大科学问题,重点培养500名青年领军人才和5000名青年科研人才。到2025年,国家级优秀青年科技人才达到1000名。 (四)充分激发人才创新活力。实行更加开放的人才政策,推进全省人才公共服务一体化,建设一批人才管理改革试验区,充分赋予人才“引育留用管”自主权。健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的人才评价体系,坚决破“四唯”,突出标志性成果、实际贡献和科学价值的评价,坚持谁用人谁评价,探索引入国际同行评价。全面改革人才计划遴选方式,探索建立“企业评价+政府奖励”的人才激励机制。支持新型研发机构开展人才创新政策试点,打通高校、科研院所与企业人才流动通道。探索通过高校和重大科研平台留编引才方式,鼓励高校和科研院所科研人员兼职或离岗创办科技型企业,积极吸引海外高层次人才来浙落户创业,标准化推进全省集聚区规划建设和管理工作。 七、加快建设科技成果转移转化示范区,着力提升科技成果转化效率 (一)完善技术要素市场化配置机制。完善以企业需求为导向、重大应用场景为驱动的科技项目形成机制,提升企业等技术需求方在项目凝练和设计中的参与度。完善技术类无形资产挂牌交易、公开拍卖与成交信息公示制度,通过市场发现科技成果价值。支持国家设立的高校和科研院所依法对其持有的科技成果自主决定转让、许可或者作价投资,健全科技成果评价机制。完善科研人员职务发明成果权益分享机制,支持试点单位赋予科研人员职务科技成果所有权和不低于10年的长期使用权,完善价值实现机制。建立健全科技成果常态化路演制度,推广科技成果市场化定价机制,探索科技成果转化贷款风险补偿试点。 (二)构建辐射全国、链接全球的技术交易体系。打造网上技术市场3.0版和“浙江拍”品牌,提升科技成果转移转化效率。加快布局海外技术转移网络节点,共建国际技术转移中心及创新合作中心,加强与国内外重要技术交易节点的互联互通,促进技术要素跨国界、跨区域流动。引进培育国际技术经理人、国际技术转移机构,构建专业化技术市场服务体系。构建各类创新主体协同,线上线下结合,覆盖全省、服务长三角、辐射全国、链接全球的技术交易体系。 (三)发展科技创新创业。鼓励有条件的企业开放资源,支持内部创业,促进外部创业。打造创新创业大赛品牌,培育形成更多具有颠覆性的新企业、新业态。支持高校和科研院所推动成果转化与创业结合。发展具备产业细分领域垂直整合能力的专业化众创空间,完善“众创空间—孵化器—加速器—产业园”的全链条孵化体系。发展科技服务业,鼓励发展众创、众筹、众包等多种创业服务,壮大创新创业服务专业人才队伍,推动建设专业化培训机构。到2025年,建设省级以上科技企业孵化器200家、大众创业万众创新示范基地120个。 (四)实施重大场景应用示范工程。加强前瞻性场景设计,布局技术研发和集成创新任务,形成系统化技术解决方案。以数字核心技术突破为出发点,推动人工智能、区块链、5G/6G等技术在制造、农业、交通等重大场景中的应用,打造一批新技术新产品新业态应用工程。深入实施首台套、首批次、首版次提升工程,构建首台套产品大规模市场应用生态系统。 八、加快构建科技开放合作新格局,全力打造区域创新共同体 (一)强化全球科技精准合作。深化与创新大国、关键小国、“一带一路”沿线国家(地区)及相关国际组织的合作,发挥全球科技精准合作交流会作用,打造全球精准合作升级版。加快国际科技开放合作创新载体体系建设,在国际创新人才密集区和“一带一路”沿线国家(地区)布局一批国际联合实验室、企业海外研发中心和海外创新孵化中心,吸引外资机构来浙设立研发机构,鼓励重点高校、科研机构积极参与国际大科学计划、大科学工程。加强民间科技合作,形成长期、稳定、多元化的沟通交流机制。到2025年,新建海外创新孵化中心、国际科技合作基地、“一带一路”联合实验室、企业海外研发机构等各类国际科技合作载体100个,组织全球技术对接交流和服务活动100场以上。 (二)加快长三角科创共同体建设。坚持战略协同、高地共建、开放共赢、成果共享,推进长三角全面创新改革试验,全面对接上海全球科创中心建设。推进长三角优势力量和资源协同,积极争取共建国家实验室、国家技术创新中心、大科学装置等重大科技创新基地。聚焦集成电路、人工智能、生物医药等重点领域,协同开展关键核心技术攻关。提升长三角科技资源共享服务平台效能,推进创新券通用通兑。围绕长三角生态绿色一体化发展示范区建设,高标准打造祥符荡科创绿谷。支持各地在创新资源富集区设立联合创新中心,形成省市县联动的创新飞地体系。 (三)推进全省域协同创新。全面融入沿海沿江创新发展带,打造沪甬温沿海创新发展南翼。以杭州、宁波为创新核心引擎,以创新型城市群为创新增长极,构筑双核引领、多点辐射、全域联动的协同创新体系。唱好杭州、宁波“双城记”,支持杭州打造全国数字经济第一城和国家数字经济示范城市,支持宁波打造全国制造业单项冠军之城、创建国家制造业高质量发展试验区和新一代人工智能创新发展试验区,推动杭州、宁波进入国家创新型城市前列。提升湖州、嘉兴、绍兴、金华等国家创新型城市能级,支持温州、台州打造民营经济高质量发展先行区,争创国家创新型试点城市。支持舟山海洋科技创新中心、衢州智造新城和智慧新城、丽水浙西南科创中心建设,加快创新型城市群建设,实现70%以上设区市建设国家创新型城市。探索县域创新发展新路径,培育一批国家创新型县(市)和创新型乡镇。 九、全力推进科技赋能品质生活,不断增强人民群众获得感 (一)加强乡村振兴科技支撑。持续实施新品种选育重大科技专项,自主培育一批突破性品种,努力实现重要农产品的种源自主可控。深入实施“百品万亩”工程,建设一批优良品种推广点,每年选择100个优良品种进行重点发布或推广,增强全省种业核心竞争力。加快绿色生态种养殖、面源污染治理及营养健康食品加工等技术应用和推广,保障粮食安全、生态安全和农产品质量安全。推动物联网、大数据、人工智能等工业领域先进技术的跨界融合再创新,加速农业农村生产生活方式变革。持续推进农业领域高水平创新创业平台载体建设,支持有条件的地区积极创建国家农业高新技术产业示范区、国家农业科技园区、省级农业科技园区。深化科技特派员制度改革,构建“1人+1乡”“1队+1业”“1家+1县”“1企+1策”的科技特派员服务格局。到2025年,争创国家农业科技园区1—2家,新建省级农业科技园区30家以上,布局重点农业企业研究院30家。每年省市县联动派遣科技特派员1万名以上。 (二)完善生命健康科技支撑体系。加快构建平战结合的疫病防控和公共卫生科研体系。加快推进临床医学研究中心体系建设,推动感染性疾病、儿童健康与疾病、眼耳鼻喉疾病等3家国家临床医学研究中心建设成为集医、教、研、产于一体的国家级重大科技创新基地。在急危重症、神经系统疾病等优势领域,积极争创国家临床医学研究中心,推进省级临床医学研究中心建设。推进省人类遗传资源管理平台建设,整合提升国家(浙江)新药安全评价研究中心和省新药创制、成药性评价技术等创新服务平台,培育和发展各类生物医药研发服务机构,打造从前端研发到成果转化的全周期服务链。到2025年,新增国家临床医学研究中心1—2家,新建省级临床医学研究中心15家以上。 (三)增强碳达峰碳中和科技支撑。制定实施浙江省碳达峰碳中和科技创新行动方案,围绕能源、工业、交通、建筑、农业、居民生活六大重点领域,开展低碳、脱碳以及负碳关键技术研发与推广,聚焦能源高效开发、节约利用等重大科学问题开展科技攻关,抢占绿色低碳科技创新制高点。在碳排放重点行业和低碳试点地区,加快绿色低碳先进适用技术的应用,助力生产生活方式绿色低碳转型。深入实施可持续发展战略,全力推进湖州建设国家可持续发展议程创新示范区,持续推进省级可持续发展创新示范区建设。实施科技支撑蓝天、碧水、净土、清废行动,加强空气、水、土壤、固体废物等污染防治技术研发,切实保护生态环境。 十、纵深推进科技体制机制改革,加快构建创新治理体系 (一)坚持数字化改革引领。推进科技创新数字化改革,探索“科技大脑+未来实验室”的科研新范式,为各类创新主体提供高效便捷精准创新服务。推进“城市大脑”引领智慧城市建设,推进大数据、人工智能、物联网等技术在城市交通、城市安全和城市服务中的应用。推进“产业大脑”引领生产方式变革,推动“互联网+”技术与制造业深度融合。 (二)健全宏观统筹机制。充分发挥政府作为重大科技创新组织者的作用,加强跨部门协调,强化综合部门对科技改革发展的统筹设计与指导,强化行业部门在重大需求凝练、技术推广应用、行业政策标准制定和科技公共服务等方面的重要作用。建立健全科技创新决策咨询制度,发挥科技创新智库对决策的支持作用。 (三)优化创新资源配置机制。引导土地、资金、人才等资源要素向科技创新领域倾斜。探索社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的浙江路径,推进重点领域项目、基地、人才、资金一体化高效配置。建立科技资源与平台载体、顶尖人才、研发投入紧密挂钩的配置机制,提升科技创新绩效。 (四)完善新型科研管理体制。改革重大科技项目立项和组织管理方式,实行揭榜挂帅、赛马机制等制度。全面深化“三评”改革,坚定放权赋能,深入推进首席专家负责制、项目经费使用包干制和里程碑式关键节点管理,完善项目过程管理,探索推进一个项目周期“最多查一次”改革。推广一人一号的“人才码”,建立全生命周期创新服务机制。 (五)健全科技安全风险防范机制。加强科技安全治理体系建设,制定完善科技安全基本制度,建立完善科技安全预警监测机制,强化跨行业、跨部门科技安全风险联防联控,提高科技在重大安全事件中的应急反应能力。完善科技伦理监管制度,强化科技伦理审查与风险评估,健全科技伦理体系。落实科技保密政策法规,强化科技保密管理。 (六)加快科研诚信、科技监督建设。完善科研诚信制度,推进科研诚信信息平台建设,优化科研诚信分类评价指标,建立覆盖各类科技活动的诚信记录体系。健全科研诚信建设部门联席会议制度,推进重大案件联合调查、联合惩戒和信息共享,推动长三角区域科研诚信协作。构建科技大监督格局,探索智慧精准监督,推进科技活动全领域、全流程智慧监督平台建设。推进科技评估工作科学化、标准化、规范化,构建权责清晰、纵横联动、闭环运行的监督体系。 (七)推动科技金融深度融合。加快完善金融支持创新体系,打造产业基金引领、社会资本参与、市场化运作的科技创新基金体系。引导金融机构加强金融创新,完善天使投资、创业投资、知识产权质押、科技贷款等服务方式,推动科技项目研发保险、知识产权保险、科技创新人才保险等新型科技保险发展,支持更多企业登陆科创板等资本市场。支持金融机构与省内重大科研创新平台深化合作。支持新技术与新金融深度融合,支持区块链、大数据等领域金融科技企业发展。推动在国家自主创新示范区、国家高新区建立科技金融专营机构;支持杭州、嘉兴等创建国家级科创金融改革试验区,探索具有区域特色的科创金融发展模式。 (八)加强知识产权保护。加强知识产权预警、导航服务,加强关键前沿领域的自主知识产权创造和储备。开展知识产权保护试点示范区建设,加快知识产权保护中心和快速维权中心建设。推进知识产权信用体系建设,完善知识产权黑名单和联合惩戒制度。支持重点领域标准研制,鼓励企业积极参与国际标准、国家标准、行业标准制修订。 (九)培育创新文化。进一步弘扬科学家精神、企业家精神和工匠精神,发挥科技人员、企业家在技术创新中的重要作用。全面提升公民科学素养和创新意识,推动科技创新重大成果、先进经验、典型案例向公众宣传普及。挖掘“杭州亚运”效应,推进国家文化和科技融合示范基地建设。建立鼓励创新、宽容失败的容错机制,形成全民创新的社会氛围。 十一、切实强化组织领导和政策供给,有力保障规划落到实处 (一)加强组织领导。坚持和加强党对科技工作的领导,推动省委科技强省建设领导小组实体化运作。完善市县党政领导科技进步和人才工作目标责任制考核、督查机制。设立科技创新鼎,发布省市县三级科技创新指数和人才竞争力指数,激励市县加快创新发展。 (二)加强政策供给。推动建立完善科技创新、科学技术普及、重大科研仪器开放共享等法规和政策体系,推进《浙江省科学技术进步条例》等修订,研究制定率先形成科技创新新型举国体制浙江路径的若干意见、基础研究十年行动方案等。进一步深化科技奖励制度改革。促进跨部门政策协同,充分发挥系统效应和整体效能。 (三)强化创新投入。实施关键核心技术攻关、重大科研平台设施建设、重大人才引进“三个千亿”工程。建立省市县三级联动财政科技投入稳定增长机制,确保全省财政科技投入年均增长15%以上。研究高校和科研院所基础研究投入、企业应用基础研究投入的长效机制。鼓励企事业单位、社会团体和个人等向政府科学基金或科技计划捐赠。鼓励社会力量设立科学研究基金和科技类非营利机构。 (四)强化监测评估。开展规划实施的年度监测、中期评估和总结评估,建立科学的动态调整机制,推动规划顺利实施,确保各项目标任务全面落实到位。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||